近日,云南大学生命科学学院于黎研究员和胡靖扬副研究员团队首次报道了台湾穿山甲(Manis pentadactyla pentadactyla)的种群基因组数据,加深了对中国穿山甲台湾亚种遗传背景、保护现状和未来保护前景的认识。研究结果以“Population genomic landscapes and insights for conservation of the critically endangered island-endemic Chinese pangolin in Taiwan.”为题,发表在Science China Life Sciences(JCR一区,影响影子9.5)杂志上。原文链接:https://www.sciengine.com/SCLS/doi/10.1007/s11427-024-2904-6

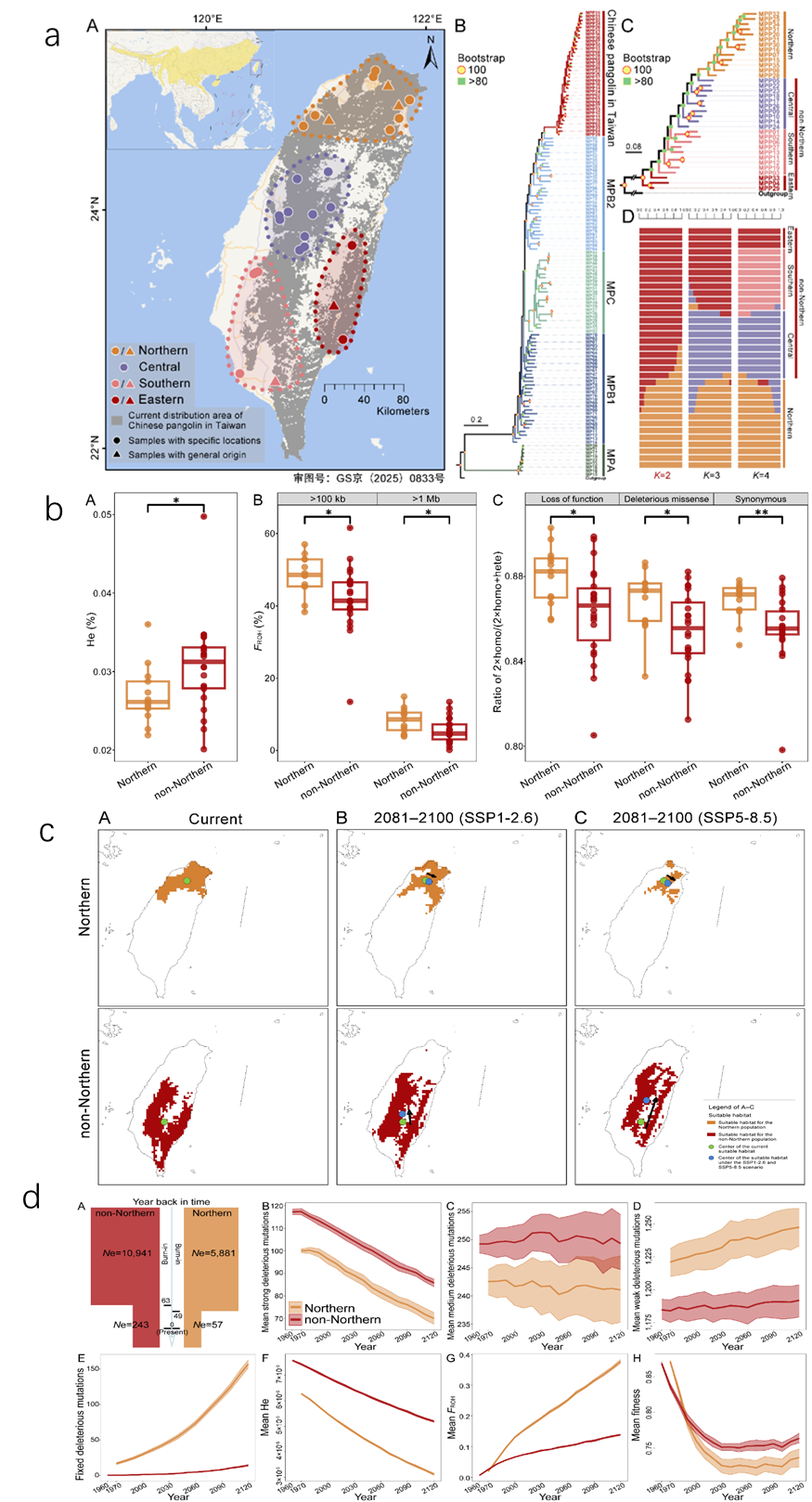

台湾穿山甲是极度濒危且台湾岛特有的中华穿山甲亚种,长期是保护研究关注的焦点,但其保护遗传学研究十分有限。了解台湾穿山甲的遗传背景、保护现状及未来生存前景对于其未来保护工作的开展至关重要。为此,研究人员首次生成了台湾穿山甲的种群基因组数据,涵盖了台湾岛的北部、中部、南部和东部,并进一步开展了全面的种群基因组学分析。结果表明,分布在台湾的中国穿山甲是一个独立的种群,最有可能来自浙江、安徽、江西和福建等地区,从而进一步明确了台湾穿山甲这一亚种起源于中国东南部地区(图1a)。由于雪山和中央山脉的隔离,台湾穿山甲目前分为北方和非北方两个遗传种群,因此在保护和管理中需要将它们作为单独的保护单元(图1a)。历史生态位模拟分析,支持在末次盛冰期,台湾岛东南部是台湾穿山甲的避难所,而在全新世的适宜气候让种群由南向北扩张。群体历史的研究表明北部种群大约在6400年前与非北部种群完全分化。近期北部群体比非北部群体经历了更严重的瓶颈和隔离,这与北部群体目前估计的遗传多样性较低、近亲繁殖和遗传负荷较高相对应(图1b)。研究人员建议未来重点加强北部群体的监测和保护,并且通过构建生态廊道等方式恢复种群间的基因流。未来的气候模拟结果显示,随着气候不断变暖,北部群体的栖息地面积显著缩小,遗传偏移量显著上升,导致种群隔离程度加剧(图1c)。因此,北部群体受气候变化的影响比非北方种群更严重,凸显了气候变化对岛屿生物多样性的重大威胁。同时遗传模拟结果表明,北部群体需要更高的种群增长率才能在未来100年内达到与非北部群体相当的进化潜力,因此要进行优先保护(图1d)。

图1台湾穿山甲的采样信息和群体结构分析(a),台湾穿山甲两个群体的基因组遗传后果分析(b),台湾穿山甲未来的栖息地的生态位模拟(c)和未来生存潜力模拟(d)。

该研究提供了关于台湾穿山甲种群数量下降对遗传后果影响的宝贵信息,并为这种极度濒危的岛屿特有种群的保护提供了重要见解。云南大学生命科学学院于黎研究员和胡靖扬副研究员为论文的共同通讯作者,云南大学翟天雅硕士为论文的第一作者,海南师范大学汪继超教授和宁波动物园詹光全园长参与了该项目并提供了宝贵样品。该项目得到国家自然科学基金,云南省兴滇英才支持项目,云南省基础研究项目,云南省科技厅-云南大学联合重点项目、海南省野生动物保护局项目、云南大学研究生科研创新项目、中央财政地方科技发展指导基金等项目支持。